후배 미니홈피에서 사진첩을 거슬러 구경하다가

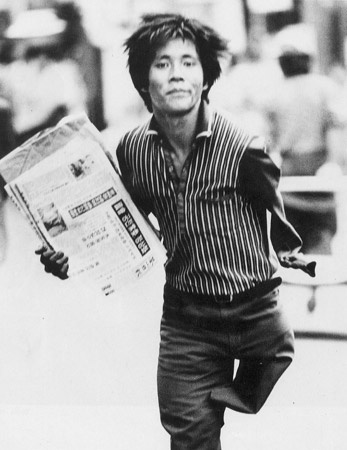

최민식의 사진을 보았다.

대학교 다닐 때, 아마 2학년이나 3학년 즈음에,

태어나서 처음으로 돈을 주고 산 사진집이

아마 최민식의 사진집이었을 것이다.

문득 눈을 돌려보니, 컴퓨터 옆 책장에 그 사진집이 꽂혀있다.

누구한테 추천을 받았던 것도 아닌데,

내가 왜 하필 최민식의 사진집을 샀던 건지 기억이 나질 않는다.

아마 조세희를 경유해 갔던 듯 싶다.

아무튼 사진에 관심을 갖게 되었던 무렵

나는 인물사진에 대단히 매료되어 있었는데,

사진 한 컷이 한 사람의 삶을 응축해서 드러내는

충격 비슷한 울림을 줄 수 있다는 것에 대한

일종의 경외감 때문이었던 것 같다.

그때야 디지털카메라가 대중화되었던 때도 아니고

무엇보다 사진이라는 장르 자체가

주변 중에서도 가장 주변적인 장르였기 때문에

수동카메라를 들고 인물사진을 찍는 것이야말로

나에겐 일종의, 몰래 숨겨둔 꿈 같은 걸 의미했다.

수동카메라를 살 돈이 없어서였을지도 모른다.

직장에 다니고

나를 위해 무언가를 해야겠다는 결심을 하고선

제일 먼저 했던 일이 수동카메라를 사는 일이었다.

물론 갖고 싶은 값비싼 카메라는 사지 못했지만

이미 디지털카메라가 대중화되기 시작했을 때였는데

필름카메라를 사들고 필름값 들여가며 사진 찍는 게

그렇게 좋을 수 없었다.

몇 달 후에는 로모도 샀다.

한 몇 달 간 필름 수십롤을 찍었던 것 같다.

지금 두 개의 카메라는 서랍 귀퉁이에 잘 모셔져 있다.

수동 겸용의 디지털카메라를 중고로 산 후부터

더 이상 필름 카메라는 쓰지 않는다.

사실 수동 겸용의 디지털카메라라고는 하지만

수동 기능을 쓴 게 언제인지도 기억나지 않고

수동 조작하는 감도 오래전에 다 잃어버렸다.

아무리 근사한 사진을 찍는다고 해도

그런 사진은 인터넷에 수십만장씩 널려있고

인물사진은 그냥 주변사람들에 대한 단순기록용으로

채집될 뿐이다.

아무튼...

사진이 가지고 있는 아우라는

이런 대량복제시대에, 완전히 상실되어 버린 것이다.

최민식 얘길 하다 말고

잡설이 길어졌다.

후배 미니홈피에서 최민식 홈페이지가 있다는 걸 알게 되고

그 홈페이지에 찾아가보니

아직도 사진작가들은 존재하고 있구나, 라는

조금은 새삼스럽고 어이 없는 생각이 머리를 스친다.

그리고 최민식이

90년대에는 인도와 네팔에서 인물사진을 찍었단 사실도 알았다.

50년대부터 80년대까지 부산에서 사진을 찍던 그였다.

만약 내가 사진작가가 된다면

나는 인물사진은 찍을 수 없을 것 같다.

인도양의 어느 섬마을에서

"나는 애들 사진은 못 찍겠어. 죄 짓는 것 같아서." 라던

노군 말이 생각난다.

내가 인류학자가 될 수 없는 이유에 대해서도 생각한다.

나의 나약함에 대해 생각한다.

하지만 어쩌면 나는 인물사진을 찍을 수 있을지도

인류학자가 될 수 있을지도 모른다.

모든 건 결국 종이 한 장 차이이기 때문이다.

홈페이지 대문에는

"내가 겪어왔고 아직도 나를 조롱하는 모든 불행에 대해

신에게 감사하고 싶"다는 최민식의 글이 걸려있다.

나도 나의 모든 불행에 대해 감사한다.

하지만 나는 나의 불행이 충분히 깊은 것이라 생각지 않는다.

인간이 겪는 불행이란 결코

양팔저울 위에 올려질 수 없는 거라 생각하지만

아무튼

나는 여전히 부끄럽다.

2004. 11. 29.